- Startseite

- Termine

- Wir über uns

- Mitmachen

- NAJU Hagen

- Aktionen & Projekte

- Naturschutz in Hagen

- Umweltpolitik in Hagen

- 2025-06-20 - Stellungnahme Bauvoranfrage Windkraft Stoppelberg - Naturschutzverbände Hagens

- 2025-02-23 - Windenergiebereiche Hagen - Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

- 2024-10-28 - Kommentar zum WP-Artikel "Neue Windräder auf früherem Weihnachtsbaumfeld" vom 13.09.2024

- 2023-11-24 - Stellungnahme zu Windenergieanlagen Kuhweide / Eilper Berg

- 2023-10-12 - Rechtsstreit um Windenergieanlagen am Stoppelberg in Hagen einvernehmlich beendet

- 2021-02-15 - (Neu)Festsetzung des Überschwemmungsgebietes

- 2016-05-29 - Haselhuhn in Hagen

- 2016-01-23 - Bebauung Berchumer Straße 64

- 2015-07-07 - Ausbau Windenergie

- Artikel & Berichte

- 2025

- 2025-05-10 - Vogelstimmenexkursion "Morgens im Museumstal"

- 2025-05-03 - Pflegeeinsatz Weidenaufwuchs aus Gewässer am Ölmühlenbach entfernt

- 2025-04-26 - Vogelstimmenwanderung Königsee

- 2025-04-15 - Alte Obstbaumsorten in unserer Obstwiese Garenfeld und neuer Jungbaum

- 2025-04-13 - Earth Day im Freilichtmuseum

- 2025-03-29 - Pflegeeinsatz in Albringwerde

- 2025-03-24 - Nisthilfen für Rauchschwalben am Ribberthof

- 2025-03-23 - Reinigungsaktion am NABU Graffiti

- 2025-03-18 - Tag des Wassers 2025

- 2025-02-10 - Bericht zur vogelkundlichen Exkursion mit NABU EN

- 2025-01-29 - Vandalismus am KreHAtiv-NABU-Graffiti

- 2025-01-11 - Pflegeeinsatz auf der Obstwiese

- 2024

- 2024-11-30 - Pflegeeinsatz für den Flussregenpfeifer

- 2024-11-26 - Neue Brutröhren für den Steinkauz

- 2024-11-07 - Vogel des Jahres 2024: Kiebitz

- 2024-10-05 - Zugvogelzählung in Wiblingwerde

- 2024-09-29 - Vogelkundliche Exkursion Rieselfelder Münster

- 2024-09-14 - Müllsammelaktion "RuhrCleanUp"

- 2024-08-11 - Besuch am Imkerstand

- 2024-08-06 - Kunst & Naturschutz: NABU Graffiti vom KreHAtiv.Kollektiv "Feuersalamander schützen!"

- 2024-07-07 - Fotoworkshop mit Farina Graßmann

- 2024-05-31 - Vogelkindergarten in Hagen

- 2024-05-25 - 3. Hagener Tag der Artenvielfalt

- 2024-05-05 - Vogelexkursion am Schloss Hohenlimburg

- 2024-04-27 - Vogelstimmenwanderung am Weißenstein

- 2024-04-20 - Pflegeeinsatz Müllsammeln

- 2024-03-30 - Pflegeeinsatz Uferschwalbenwand

- 2024-03-23 - Naturparadies Unna - Exkursion zur größten NABU Naturerbe-Fläche in NRW

- 2024-01-27 - Pflegeeinsatz Nistkästenreinigung Obstwiese Garenfeld

- 2023

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

- 2018

- 2018-11-07 - Die Volme

- 2018-10-22 - Niedrigwasser

- 2018-09-29 - Herbstfest Biostation

- 2018-05-06 - Vogelstimmenwanderung

- 2018-04-24 - Flüsse und Bäche in Hagen

- 2018-04-24 - Was macht ein gutes Gewässer aus

- 2018-04-24 - Gewässertypen in Hagen

- 2018-04-09 - Streunende Katzen einschläfern?

- 2018-03-22 - Der Weltwassertag

- 2018-02-11 - Ökologische Verarmung Gartenanlagen

- 2017

- 2016

- 2015

- 2013

- 2012

- 2025

- Vogelbeobachtungen

- Fledermauskastenmelder

- Tiernotdienste

- Info Hefte 2010-2022

- Die Brutvögel Hagens

- Kontakt

********************************************

Achtung!

Der Pflegeeinsatz am 28.06. fällt diesen Monat aus!

Nächster Termin: Aktiventreffen am 02.07.

********************************************

Herzlich willkommen beim NABU Hagen

Der NABU Hagen möchte Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Wir wollen, dass auch kommende Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten, sowie über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt.

>> Erfahre mehr über uns und besuche uns gern auf unseren Social Media Kanälen:

Regelmäßige Termine

Aktiventreffen

Kommt vorbei und werdet Teil unserer Gemeinschaft! In einer entspannten Atmosphäre diskutieren wir über Naturschutzprojekte und Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme. Alle Interessierten sind willkommen!

Wann? Jeden ersten Mittwoch im Monat, 19:00 Uhr (außer Januar)

Wo? Biologische Station Hagen, Haus Busch 2, 58099 Hagen

Dauer: ca. 1-2 Stunden

Pflegeeinsatz

Komm dazu und hilf mit bei der Pflege unserer Naturlandschaften! Keine Vorerfahrung nötig. Es ist eine tolle Chance, praktisch im Naturschutz tätig zu sein, sich auszutauschen und einen Beitrag zur lokalen Umwelt zu leisten. Wir freuen uns auf jede Unterstützung!

Wann? Jeden letzten Samstag im Monat, 10:00 Uhr

Wo? Biologische Station Hagen, Haus Busch 2, 58099 Hagen

Dauer: ca. 2-4 Stunden

********************************************

Achtung!

Der Pflegeeinsatz am 28.06. fällt diesen Monat aus!

Nächster Termin: Aktiventreffen am 02.07.

********************************************

Jetzt anmelden: Waldläufergruppe für Kinder von 6-12 Jahren

Zwischen den Oster- und Sommerferien bietet die NAJU Hagen eine Waldgruppe für Kinder von 6-12 Jahren an. Inhalt ist das spielerische Erleben der Natur. Es gibt also viel Zeit zum Entdecken, bauen, klettern und nebenbei wird noch ganz viel über den Wald, seine Bewohner:innen und einen bewussten Umgang mit der Natur gelernt.

Treffpunkt ist Montags von 16-17.30 Uhr im Wehringhauser Stadtwald (Höhe: Klinik im Deerth).

Die Teilnahme ist kostenlos und als besonderes Highlight gibt es eine gemeinsame Übernachtung.

Sei dabei und werde Waldläufer:in!

Anmeldung und Rückfragen an:

Weitere Infos als Download über unten stehenden Link.

Aufruf zur Fledermauskastenmeldung

Der NABU Hagen möchte sich einen Überblick über die vorhandenen Fledermauskästen im Hagener Stadtgebiet verschaffen und braucht dafür eure Unterstützung!

Was kannst du tun?

Wenn du einen Fledermauskasten gesehen hast:

1. Notiere dir den genauen Standort (idealerweise mit Koordinaten)

2. Mache, wenn möglich, ein Foto

3. Lass uns wissen, ob es sich um einen oder mehrere Kästen handelt.

Deine Meldung kannst du unter info@nabu-hagen.de oder über das Formular einreichen.

Wir freuen uns über jede Meldung und sind gespannt auf eure Nachrichten!

Berichte aus 2025

2025-06-25 - Sammelbericht 2024

2025-06-20 - Stellungnahme Bauvoranfrage Windkraft Stoppelberg - Naturschutzverbände Hagens

Unsere Stellungnahme inkl. Anschreiben zu einer Bauvoranfrage Windkraft am Schleipenberg/ Schloss Hohenlimburg findet ihr hier.

2025-05-10 - Vogelstimmenexkursion "Morgens im Museumstal"

Fotos: R. Krabs & A. Welzel (Trauerschnäpper, Bild 2)

Bildgestaltung: S. Frischkorn

Autor: Andreas Welzel

Dieser Tag mit wunderschönem Wetter war wie gemacht für einen Spaziergang im LWL Freilichtmuseum Mäckingerbachtal. 14 Teilnehmer wurden am Samstag, den 10. Mai um 7:00 Uhr von der Museumsleitung und den NABU-Vogelkundlern zu einem gemütlichen Rundgang begrüßt, um den Vogelbestand des Mäckinger Bachtals vor allem akustisch zu erleben. Dabei wurde an mehreren Stopps über beobachtete Vogelarten und dem Zusammenhang zwischen Museumsgelände und Vogelbestand informiert.

Die vielfältige Vogelwelt zeigte sich in 32 Arten, darunter typische Bachtalbewohner wie der Gebirgsstelze, aber auch selten gewordenen Vogelarten wie dem in Hagen wohl nur noch hier brütenden Trauerschnäpper. Allgemeine Einigkeit herrschte darüber, dass ein derartiger Vogelstimmenspaziergang in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll.

Vogelarten im Freilichtmuseum Mäckinger Bachtal am 10. Mai 2025 von 7:00 bis 10:00 Uhr:

2025-05-03 - Pflegeeinsatz Weidenaufwuchs aus Gewässer am Ölmühlenbach entfernt

Am vergangenen Samstag, den 03. Mai fand unser "Eigentlich-April-Pflegeeinsatz" statt. Diesen hatten wir um eine Woche verschoben, damit sich niemand zwischen Vogelexkursion und Pflegeeinsatz entscheiden musste. Normalerweise finden unsere Pflegeeinsätze immer am letzten Samstag eines Monats statt. In diesem Fall hat uns das Verschieben zwar das sonnige Wetter der Vorwoche gekostet, dafür waren viele helfende Hände mit dabei. Zwischendurch sind wir etwas nass geworden, aber die meisten von uns standen sowieso schon mit Gummi- oder Watstiefeln im Teich. Wasser von oben, Wasser von unten - das ist dann auch nicht so schlimm, wir sind ja nicht aus Zucker!

Ziel unseres Pflegeeinsatzes war, dass wir den schon recht hohen Weidenaufwuchs aus einem kleinen Teich auf der städtischen und durch den NABU Hagen betreuten Fläche am Ölmühlenbach entfernen. Wir waren selbst erstaunt, wie gut und zügig wir mit Astschere & Co. vorankamen; nach 2 Stunden waren wir fertig, aber auch gut durchgeschwitzt.

Bevor wir mit der Baumentfernung begonnen haben, wurde unter fachkundiger Leitung untersucht, ob sich Nester in diesem Mini-Wald befinden. Wäre das der Fall gewesen, hätten wir unseren Einsatz natürlich nicht durchgeführt und uns etwas anderes überlegt - es gibt ja immer etwas zu tun. Kleinere Bewohner, wie Schnecken und Käfer (u.a. ein Maikäfer - wie passend!) haben wir sorgfältig umgesetzt.

Das Tagesziel haben wir erreicht, aber mit dem Teich sind wir noch nicht fertig. Weitere Aktionen rund um das kleine Gewässer und die Fläche sind noch in Planung. Also, bleibt gespannt!

Und nach der Arbeit, kam das Vergnügen: gemeinsam haben wir noch an der Biostation gegrillt und die Energiereserven wieder gefüllt - mittlerweile hatte sich auch der Regen verzogen. Vielen Dank an alle Helfer*innen! Sei es bei der Arbeit am und im Teich oder bei der Vorbereitung für das Grillen - jede*r hat seinen Anteil an diesem Einsatz beigetragen und wir sind dankbar für euch alle!

Und wer uns bei unseren monatlichen Pflegeeinsätzen tatkräftig unterstützen möchte, kommt gerne ganz ohne Anmeldung am letzten Samstag im Monat um 10 Uhr zur Biostation Hagen. Wir freuen uns über jede Unterstützung!

Text & Bildgestaltung: Simone Frischkorn

Fotos: F. Fuchs & S. Frischkorn

2025-04-26 – Vogelstimmenwanderung Königsee

Am Samstag, den 26.04.2025 fand unter der Leitung von Andreas Welzel eine Vogelstimmenwanderung im Biotop Königsee in Hohenlimburg statt. Die kleine Wandergruppe traf sich um 8 Uhr und war etwa 2 Stunden unterwegs. Der morgendliche Nebel lag zuerst noch schläfrig auf den umgebenden Hügeln und Wäldern, hat sich dann aber doch schnell der Sonne ergeben und den Blick auf einen strahlend blauen Himmel freigegeben. In diesem wunderschönen Gebiet konnten wir so einige Vögel hören und sehen, u.a. Singdrossel, Wasseramsel, Gebirgsstelze, Mönchsgrasmücke, Haubenmeise und Zaunkönig. Nicht alle Vögel wollten sich ablichten lassen, aber zumindest ein paar haben sich für uns in Pose geschmissen. Die Wanderung war für alle Beteiligten ein schöner und interessanter Start in den Tag und manche Teilnehmer*innen sind nach der Wanderung noch eine Weile länger vor Ort geblieben, einfach weil es so viel zu entdecken gab.

Lieben Dank Andreas für diese tolle Veranstaltung und danke an alle, die mit dabei waren!

Wer von der Hagener Vogelwelt nicht genug bekommen kann, kann gerne am kommenden Samstag, den 10.05. zu unserer nächsten Vogelstimmenexkursion im Freilichtmuseum kommen. Die startet schon um 7 Uhr (Anmeldung unter www.nabu-hagen.de/termine).

Text & Bildgestaltung: Simone Frischkorn

Fotos: Fabian & Simone Frischkorn

2025-04-15 - Alte Obstbaumsorten in unserer Obstwiese Garenfeld und neuer Jungbaum

Im Obsthof des NABU Hagen in Garenfeld befindet sich eine beachtliche Anzahl schöner, alter und heute seltener Obstbäume, darunter auch einige, die uns selbst ein Pomologe (Obstbaumkundler) nicht auf Anhieb bestimmen konnte. Deshalb ließ er einige Reiser dieser Obstbäume per DNA untersuchen.

Ein Ergebnis war, dass sich unter diesen alten Sorten auch der "Pollinger Klosterapfel" befand. Von ihm wurden Reiser an eine Baumschule verschickt, die diese alten Sorten erhalten und vermehren will, sie aber auch nutzt, um z.B. deren anti-allergenen Eigenschaften in neue Sorten einzukreuzen.

Einen dieser jungen "Pollinger Klosteräpfel" haben wir als Jungbaum zurückbekommen und in unsere Obstwiese einpflanzen können.

Wir hoffen, dass er angeht und ein langes Leben hat!

Foto & Text: A. Welzel

2025-04-13 - Earth Day im Freilichtmuseum

Am 13. April fand der Earth Day im LWL Freilichtmuseum Hagen statt. Viele tolle Institutionen und Vereine, die sich für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Ideen stark machen waren dabei. Es konnten Fragen gestellt, sich informiert und ausgetauscht werden.

Auch der NABU Hagen war mit einem Stand vertreten. Wir hatten ein kleines Quiz vorbereitet und viel Infomaterial dabei.

Vielen Dank für die netten und interessanten Gespräche!

Trotz des plötzlichen Endes durch Gewitter und Platzregen war es ein toller Tag.

Foto (o.): D. Heutelbeck, Text & Foto (u.): F. Fuchs

2025-03-29 - Pflegeeinsatz in Albringwerde

Am Samstag, den 29.03.2025 fand wieder unser monatlicher Pflegeeinsatz statt. Dieses Mal waren unsere fleißigen Helfer*innen im Märkischen Kreis unterwegs, genauer gesagt in Albringwerde. Dort haben wir auf unserer Obstbaumwiese einen kleinen Frühjahrsputz gemacht, inklusive Heckenstutzen, Sammeln von herabgefallenen Ästen und Nistkastenkontrolle. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen hatten wir alle Hände voll zu tun.

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!

Euer NABU Hagen

Fotos & Bericht: S. Frischkorn

2025-03-24 - Nisthilfen für Rauchschwalben am Ribberthof

Am Nachmittag des 24. März waren 2 unserer Aktiven am Ribberthof und haben dort Nisthilfen für Rauchschwalben angebracht und als Auszeichnung die NABU Plakette "Schwalbenfreundliches Haus" montiert.

Rauch- und Mehlschwalbe sind zwei der Vogelarten, die in Hagen extrem im Bestand zurückgegangen sind. Umso erfreulicher ist es, dass es doch noch Orte gibt, an denen sie willkommen sind und wo sie gefördert werden. Dies ist so am Ribberthof der Fall, hier konnte der NABU gerade rechtzeitig vor der Rückkehr aus dem Winterquartier einige Nisthilfen anbringen, die helfen sollen, den Bestand zu stützen und zu erweitern. Dem Ribberthof wurde die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ verliehen.

Text & Fotos: A. Welzel

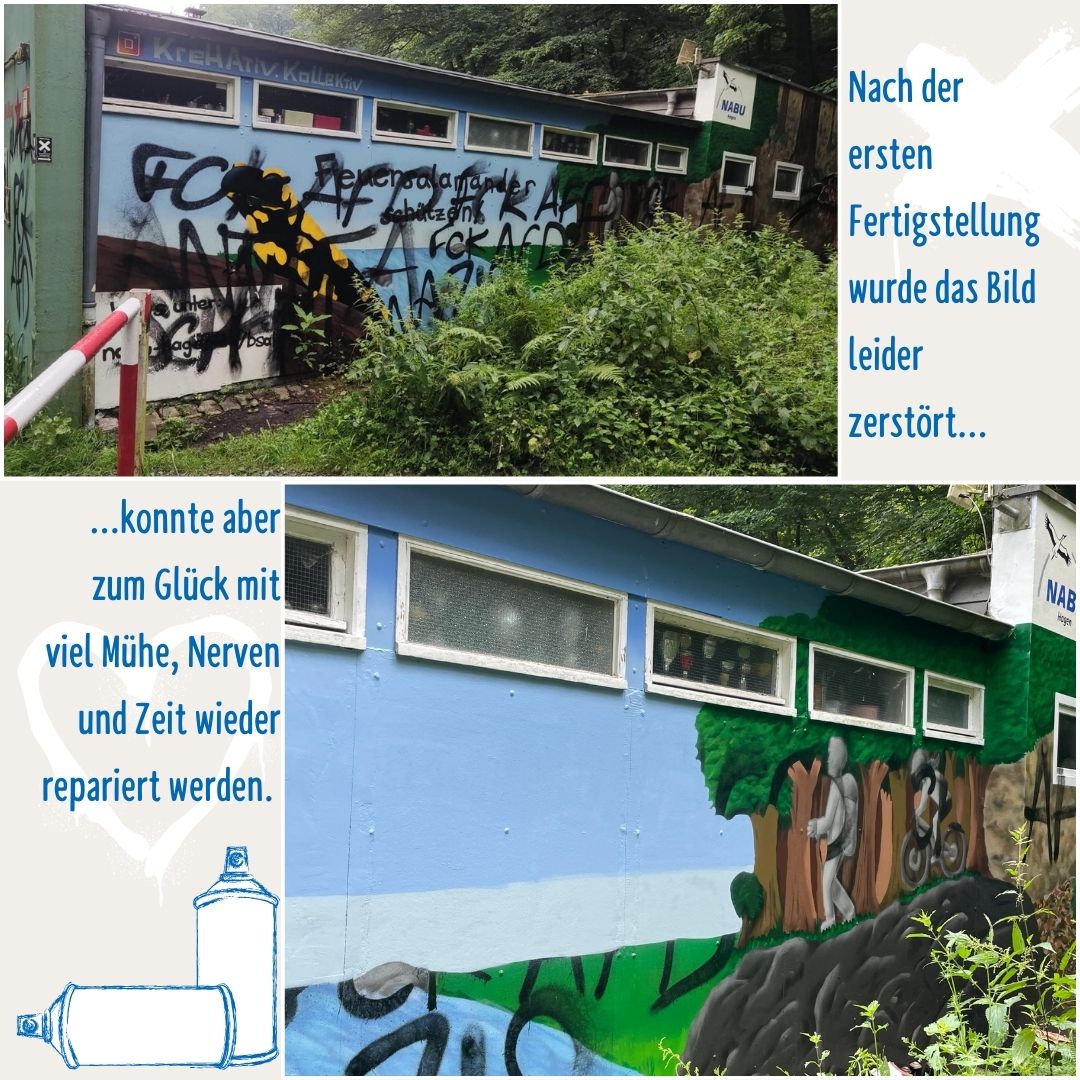

2025-03-23 - Reinigungsaktion am NABU Graffiti

Am Sonntag, den 23.03.2025 haben vier unserer Aktiven das KreHAtiv-NABU Graffiti am Sportplatz Waldlust gereinigt. Im Januar wurde es mit Nazi-Parolen beschmiert, dazu hatten wir bereits am 29.01.2025 berichtet.

Die Reinigung hat länger auf sich warten lassen, als uns lieb war. Wir hätten das gerne schon viel früher gemacht. Da wir alle ehrenamtlich im NABU aktiv sind und die Krankheitswelle auch vor uns keine Rücksicht genommen hat, hat es einfach länger gedauert.

Aber: was lange währt, wird endlich gut! Jetzt können Passant*innen unser schönes Graffiti wieder ungestört genießen und auch der QR-Code funktioniert wieder! Vielen Dank an unsere fleißigen Bienchen!

Autorin: S. Frischkorn

Fotos: F. Munzlinger

2025-03-18 Tag des Wassers 2025

In diesem Jahr steht der Tag des Wassers* international unter dem Motto „Gletscher schützen“. Betrifft uns in NRW nicht? Doch, nicht in Hagen, aber am Rhein. Der Rhein hatte bisher ein sogenanntes nivales Abflussregime, d.h. seine Wasserführung war im Frühjahr und im Frühsommer von der Schneeschmelze in den Alpen geprägt und im Sommer auch vom Schmelzwasser der Gletscher. Mit der Zunahme der Folgen des Klimawandels geht auch der Schneefall in den Alpen immer weiter zurück; die Schneefallgrenze steigt, die Gletscher schrumpfen stark. Damit sinkt auch der Schmelzwasseranteil im Rhein.

Fotos M.Raschke

Wenn ausgeprägte Niedrigwasserphasen auftreten, hat das weitreichende Folgen z.B. für die Schifffahrt und die Trinkwassergewinnung entlang des Rheins. Aber auch für die im Rhein lebenden Tiere wird es eng im Wortsinn. Z. B. müssen Fische, die den Rhein auf- oder abwärts wandern, sich den schmaleren Fluss mit den Schiffen teilen und geraten häufiger in Schiffsschrauben. Schadstoffe aus Industrie und Kläranlagen werden weniger verdünnt. Bei niedrigem Wasserstand erwärmt das Wasser sich schneller und der Sauerstoffgehalt nimmt ab.

Bei Niedrigwasser im Sommer, wie es am Rhein in NRW in diesem Jahrhundert bereits mehrfach auftrat, macht sich der Rückgang der Gletscher am stärksten bemerkbar. Aktuelle Berechnungen haben ergeben, dass der Gletscherwasseranteil bis zum Ende des Jahrhunderts völlig verschwindet. Damit wächst die Gefahr anhaltender Niedrigwasser im Rhein.

Die einzige wirkungsvolle Methode Gletscher zu schützen ist den Klimawandel zu stoppen!

Literatur:

Internationale Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes (2022): Auswirkungen des Klimawandels auf die Abflussanteile aus Regen, Schnee und Gletscherschmelze im Rhein und seinen Zuflüssen; https://www.chr-khr.org/sites/default/files/chrpublications/ASG-II_Synthese_DE_mit-Links_korr-Tab-2.pdf

*Tag des Wassers: Wurde von den vereinten Nationen 1993 ins Leben gerufen, um die Bedeutung von Wasser als Lebensgrundlage hervorzuheben; wird seitdem jedes Jahr am 22. März unter einem wechselnden Motto gefeiert.

2025-02-23 - Windenergiebereiche Hagen - Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

- NABU Hagen Andreas Welzel

- B.U.N.D. Kreisgruppe Hagen Ria Tommack

- LNU Dr. Dr. Christian Hülsbusch

zur 1. Änderung des Regionalplanes Ruhr – Windenergie

Die Hagener Kreisverbände schließen sich der grundsätzlichen Kritik der Naturschutzverbände auf Landesebene an der Ausweisung von 99% der Windenergiebereiche (WEB) als Beschleunigungsgebiete und der Kritik an der unzureichenden Datengrundlage, die bei der Erstellung des Umweltberichtes Verwendung gefunden hat, uneingeschränkt an. Auch für den Raum Hagen ist zu befürchten, dass dadurch die Biodiversität erheblich geschädigt wird und auch andere Schutzkriterien wie z.B. Erholung nicht ausreichend Berücksichtigung finden.

Im Folgenden soll dies für den Raum Hagen und die dort vorgesehenen WEB näher erläutert werden...

2025-02-10 - Bericht zur vogelkundlichen Exkursion mit NABU EN

Autorin: F. Fuchs

Auf Initiative des NABU Ennepe-Ruhr fand am 08.02.2025 die gemeinsame vogelkundliche Exkursion am Hengsteysee statt. Insgesamt rund 25 Teilnehmende beobachteten vor allem die Wasservögel auf dem See, wie Tafelenten und Gänsesäger.

Am Ende konnten 30 Arten erspäht oder gehört werden, darunter 16 Wasservogelarten. Aber auch ein Gartenbaumläufer und neugierige Rotkehlchen ließen sich blicken.

Das Highlight kam dann ganz zum Schluss: ein Habicht flog über das Wehr!

Eine rundum schöne Exkursion mit Wiederholungsbedarf!

2025-01-29 - Vandalismus am KreHAtiv-NABU-Graffiti

Stellungnahme

Bisher unbekannte Täter haben unser erst im letzten Jahr entstandenes und bereits zum 2. Mal beschmutztes Feuersalamander-Graffiti mit Nazi-Parolen beschmiert.

Möglicherweise handelt es sich dabei um Unterstützer der rechtsradikalen Jugendorganisation „Elbland Revolte“, dessen Name dort mehrmals auftaucht. Unter den Schmierereien befinden sich auch Hakenkreuze. Die Polizei wurde bereits darüber informiert und der NABU Hagen hat Anzeige erstattet. Wir werden außerdem so schnell es uns möglich ist, die Schmierereien entfernen. Wir hoffen sehr, dass der Schutzlack, der nach der 1. Zerstörung des Wandbildes aufgetragen wurde, die Reparaturarbeiten in Grenzen hält.

Wir bedanken uns für die Nachrichten von lieben und besorgten Menschen, die uns schnell auf die Schmierereien aufmerksam gemacht haben. Wir möchten betonen, dass wir im NABU Hagen Rassismus und Menschenverachtung ablehnen. Stattdessen setzen wir uns für Toleranz, Respekt und Vielfalt ein. Vandalismus und Nazi-Parolen haben bei uns keinen Platz. 🌈

(Das Foto zeigt das Graffiti vor der Verschandelung, da wir rechtes Gedankengut nicht reproduzieren werden.)

2025-01-11 - Pflegeeinsatz auf der Obstwiese

Autorin: Simone Frischkorn

Am Samstag, den 11.01.2025 haben sich unsere Freiwilligen zum 1. Pflegeeinsatz in diesem Jahr auf der Obstwiese in Garenfeld getroffen. Normalerweise finden unsere Pflegeeinsätze immer am letzten Samstag eines Monats statt. Für dieses Vorhaben reicht allerdings ein einziger Samstag nicht aus und deshalb haben wir ausnahmsweise mal 2 Pflegeeinsätze im Januar geplant. Der Grund ist in diesem Fall kein so schöner: die riesige Thuja auf unserer Obstwiese musste leider gefällt werden, da sie erheblich von Pilz befallen war. Um die umstehenden Gewächse zu schützen und gleichzeitig Platz für neues (und ökologisch wertvolleres) Gewächs zu schaffen, haben wir entschieden, die Thuja direkt zu Jahresbeginn zu fällen. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer*innen für euren Einsatz! Am 25.01. geht es weiter!

Berichte aus den vergangenen Jahren

2024-12-02 - Beobachtungen zur Brutbiologie einer Graureiherkolonie bei Hagen-Ambrock der Jahre 2022-2024

Ein Bericht von Peter Uebelgünne

Die Brutkolonie befindet sich in einem Tal des Hagener Südens, das von der Volme durchflossen wird. Es handelt sich um ein sauerländisches Mittelgebirgstal von ca. 180 m über NN in der Talsohle und ca. 350m über NN in den Kammlagen. Die Graureiher brüten an einem Steilhang in süd-westlicher Ausrichtung auf Fichten, die in den Jahren 2019 und 2020 abgestorben sind. Der Brutplatz wird im unteren Bereich durch die Volme begrenzt und oberhalb durch eine Zufahrtstraße zu einer Klinik. Die Größe des Areals schätze ich auf ca. 1,5 Hektar.

2024-11-30 - Pflegeeinsatz für den Flussregenpfeifer

Autorin: Simone Frischkorn

Am vergangenen Samstag, den 30.11.2024 fand unser letzter Pflegeeinsatz dieses Jahres statt. Zu acht haben wir innerhalb von 2 Stunden eine Schotterfläche von Vegetation befreit. Die Fläche befindet sich auf dem abgeschlossenen Grundstück der Kläranlage Fley und ist dank unserer Bemühungen seit 2020 zu dem wohl sichersten Brutplatz in Hagen geworden ist.

2024-11-26 - Neue Brutröhren für den Steinkauz

Vorletzte Woche haben unsere Aktiven neue Steinkauzröhren aufgehängt. Im Nachgang wurden noch Risse in der Dachpappe sowie Schrauben- und Nagelköpfe mit Schutz abgedichtet.

2024-11-02 - Kiebitz - Vogel des Jahres 2024

Ein Bericht von Andreas Welzel

Mit Wiedehopf, Eisvogel, Säbelschnäbler oder Brachvogel könnte man ihn in eine Gruppe der „Unverwechselbaren“ einordnen. Sein Alleinstellungsmerkmal sind eine Kombination aus markanter Federholle, markanten Rufen und spektakulärem Revierflug mit fliegerischen Kapriolen. Weitere charakteristische Kennzeichen des ansonsten schwarz-weiß wirkenden, taubengroßen Vogels sind das im Licht metallisch glänzende Gefieder und das Flugbild mit den brettartigen Flügeln, die beim Balz- und Revierverhalten wuchtige Fluggeräusche erzeugen. Den Namen verdankt der Kiebitz seinem Ruf, der lautmalerisch mit „kie-wit“ beschrieben werden kann.

2024-10-28 - Kommentar zum WP-Artikel "Neue Windräder auf früherem Weihnachtsbaumfeld" vom 13.09.2024

Autor: Andreas Welzel

Die Hagener Bürgerschaft hätte eine ausgewogenere Berichterstattung mit mehr Transparenz verdient: wieder ein Artikel zum Thema Windkraft, der ganz im Sinne der Investoren herüberkommt. Er bewundert ausführlich die Projektierung des gigantischen Vorhabens am Eilperberg, während der beeinträchtigten Natur gerade mal drei Sätzen gegönnt werden, in denen auf Grauspecht- und Wildkatzenvorkommen erwähnt werden, um diesen massiven Einwand direkt von der Investorenseite zerlegen zu lassen. Bundesweit wird um den Bestandserhalt der Wildkatze mit viel Engagement und finanziellem Einsatz gerungen.

Link zum WP-Artikel "Neue Windräder auf früherem Weihnachtsbaumfeld" vom 13.09.2024

2024-10-05 - Zugvogelzählung in Wiblingwerde

Autor: Andreas Welzel

Am ersten Samstag im Oktober findet seit 2016 eine spezielle Vogelbeobachtung in Wiblingwerde statt. In 4 Stunden werden alle durchziehenden Vögel gezählt und - soweit möglich - die Art durch die Vogelkundler bestimmt.

2024-09-29 - Vogelkundlichen Exkursion in die Rieselfelder Münster

Autorin: Franziska Fuchs

Am 29.09.2024 fand die vogelkundliche Exkursion in die Rieselfelder Münster unter der Leitung von Andreas Welzel und Martin Schultz statt. Gemeinsam mit 11 Teilnehmenden wurden 61 verschiedene Vogelarten entdeckt. Zu den besonderen Highlights zählten...

2024-09-14 - Bericht zur Müllsammelaktion "RuhrCleanUp"

Autorin: Simone Frischkorn

Am Samstag, den 14.09.2024 waren wir unter gemeinsamer Leitung des NABU Hagen & der NAJU Hagen mit vielen fleißigen Helfer*innen im Bereich der Lennerenaturierung unterwegs. Wie auch schon im letzten Jahr hatten wir richtig Glück mit dem Wetter und so entschloss sich auch noch eine Familie spontan dazu, für den geplanten Spaziergang einfach ein paar Müllzangen und -tüten mitzunehmen. Ganz toll von euch! Besonders stolz sind wir auf die jüngsten Teilnehmer: 5 unserer NAJU-Kinder waren voll motiviert und...

2024-08-11 - Besuch am Imkerstand

Autorin: Simone Frischkorn

Vergangenen Sonntag hatten Eva und Matthias Wiese zum Besuch an ihrem Imkerstand auf der NABU Obstwiese in Garenfeld eingeladen. Dem Aufruf waren ein paar Interessierte und angehende Hobbyimker*innen gerne gefolgt und konnten so bei sommerlichen Temperaturen mehr über die Bienenzucht und das Leben der Honigbienen erfahren. 🐝

2024-08-06 - Kunst & Naturschutz: NABU Graffiti vom KreHAtiv.Kollektiv "Feuersalamander schützen!"

Die Feuersalamander sind akut durch den Salamanderpilz Bsal gefährdet, ein Problem, das bislang wenig Beachtung findet. Das wollen wir ändern! Das KreHAtiv.Kollektiv (www.krehativ-kollektiv.de) hat gemeinsam mit einem weiteren NABU Mitglied (die den Rotmilan gemalt hat) dafür gesorgt, dass dieses wichtige Thema mehr Aufmerksamkeit erhält.

Der Pilz wird oft von Waldbesucher*innen in die Lebensräume der Salamander eingeschleppt, was verheerende Folgen hat: Nach einer Infektion sterben die Salamander innerhalb kurzer Zeit. Ganze Populationen sind bereits ausgestorben.

Unser Ziel ist es, die Verbreitung der Sporen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Jede*r kann dazu beitragen, indem Schuhe und Reifen nach dem Waldbesuch mit 70%igem Alkohol gereinigt werden.

Weitere Informationen dazu findet ihr unter www.nabu-hagen.de/bsal

Ein großer Dank geht an die Vereine Roter Stern Wehringhausen und MTB Mountainbike Hagen, die die Reparatur und den Schutz des Bildes finanziell unterstützt haben. Vor allem aber bedankt sich der NABU Hagen beim KreHAtiv.Kollektiv und unseren beiden Mitgliedern für diese wunderschöne, kreative Arbeit und den Einsatz, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Hinweis: Das Bild wurde bereits einmal zerstört. Die Stadt Hagen hat diesen Vorfall zur Anzeige gebracht.

Fotos & Bericht: Gemeinschaftsarbeit vom NABU Hagen & KreHAtiv.Kollektiv

2024-07-07 - Fotoworkshop mit Farina Graßmann

Autorin: Simone Frischkorn

Am vergangenen Sonntag (7.7.) fand im Haus Busch der ausgebuchte Fotoworkshop mit Farina Graßmann statt.

Im ersten Teil der Veranstaltung holte Farina die 20 Teilnehmenden durch einen ca. 1-stündigen Vortrag ab, bei dem es neben hilfreichen Tipps zu Kameraeinstellungen und Motivsuche auch viele schöne Beispielfotos aus ihrer eigenen Sammlung zu bestaunen gab. Auch das Thema Naturschutz und Verhaltensregeln während der Naturfotografie kam dabei nicht zu kurz...

2024-06-20 - Hirschkäfer gesehen?

Naturgucker gesucht: Der Juni ist Hirschkäferzeit und wir brauchen eure Unterstützung!

Die Larven schlüpfen ab Mitte Mai und die Käfer sind meist bis in den Juli gut zu beobachten, seltener auch noch im August. Da der Hirschkäfer eine gefährdete Art ist, sammeln wir Sichtungen dieser wunderschönen Riesen. Mit bis zu 8 cm ist der Hirschkäfer unsere größte Käferart. Die Weibchen werden immerhin bis zu 5 cm groß. Je nach Umweltbedingungen, können die Käfer aber auch kleiner sein und auch das Geweih der Männchen ist dann nicht so imposant. Die Larven ernähren sich von Totholz, die Käfer von Pflanzensäften aber Sie zerstören keine Pflanzen.

Du kannst uns unterstützen, indem du (auch ältere) Funde der Biologischen Station Umweltzentrum Hagen unter 02331 84888 meldest oder dafür das Meldeformular auf der Homepage www.biostation-hagen.de nutzt.

Vielen Dank!

2024-05-31 - Vogelkindergarten in Hagen

Autorin: Simone Frischkorn

Ist das nicht das Süßeste? Jetzt gerade ist die beste Zeit, um die frischgebackenen Vogeleltern dabei zu beobachten, wie sie ihrem Nachwuchs die Welt erklären. Überall schnattert und piepst es, es wird hektisch hin und her geflattert und um Futter gebettelt.

Im Beitrag seht ihr Fotos, die in den letzten Tagen hier in Hagen entstanden sind – am Ischelandteich, an der Lennerenaturierung und in Nachbars Garten. So wundervoll wie das alljährliche Spektakel auch anzusehen ist, vergesst bitte nicht, dass sich die Vögel gerade jetzt in einer absolut stressigen Phase befinden. Manchen Vogeleltern sieht man es regelrecht an, da stehen die Kopffedern zerzaust in

alle Richtungen. Gerade deshalb...

2024-05-25 - 3. Hagener Tag der Artenvielfalt

🌼 Am vergangenen Samstag, den 25.05.2024, fand bereits zum 3. Mal der Tag der Artenvielfalt an der Biologischen Station in Hagen statt.

Zahlreiche lokale Verbände, Vereine und Initiativen haben wieder mal ein tolles Programm auf die Beine gestellt und damit viele Interessierte Besucher*innen auf das historische Gelände am Haus Busch gelockt...

2024-05-05 - Vogelexkursion am Schloss Hohenlimburg

Autor: Tomasz Mieczkowski

Am 05.05.2024 lud der NABU Hagen zu einer entspannten Exkursion durch den Wald am Schloss Hohenlimburg ein, bei der es hauptsächlich darum ging die dort heimischen Vögel zu bestimmen und kennenzulernen.

Unter der fachkundigen Leitung des Ornithologen Fabian Dietz, lernte unsere interessierte Gruppe wie man verschiedene Vogelarten anhand artenspezifischer Merkmale bestimmen kann...

2024-04-27 - Vogelstimmenwanderung am Weißenstein

Autorin: Simone Frischkorn

Am frühen Samstagmorgen um 7 Uhr haben sich 12 Teilnehmende zusammen mit Vogelkundler Andreas Welzel auf Vogelwanderung am Weißenstein und Mastberg begeben. Durch die Kombination aus kühler

morgendlicher Witterung und der aktuellen Nistzeit vieler Singvögel waren deutlich weniger Vogelstimmen zu hören, als erhofft. Aber nichtsdestotrotz konnten wir unter fachkundiger Anleitung doch so einige Vögel bestimmen, darunter: ...

2023-11-24 - Stellungnahme zu Windenergieanlagen Kuhweide / Eilper Berg

Autor: Andreas Welzel. Gemeinsame Stellungnahme LNU, BUND, NABU.

Die Naturschutzverbände begrüßen die Förderung regenerativer Energien und schließen ausdrücklich die Windkraft mit ein. Es wird jedoch die Ausschließlichkeit des einseitigen Engagements für Windkraft abgelehnt, vorallem wenn sie den Bau und Betrieb in sensiblen Gebieten oder im Wald betrifft. Als zwei Seiten derselben Medaillemüssen Artenschutz und Klimaschutz gleichrangig beachtet und berücksichtigt werden.

Das Planungsgebiet befindet sich am Südrand des dicht besiedelten Stadtbereiches oberhalb des Gutes Kuhweide am Eilper Berg, der hier nördlichster Bestandteil der waldreichen Landschaft des Hagener Südens mit einer hohen Biodiversität ist. Diese Landschaft ist Naherholungsgebiet und erhält aufgrund des Landschaftsbildes und der wertvollen Fauna besonderen Schutz in Form von Landschaftsschutzgebieten.

In dieser Hinsicht ist der geplante Standort am Eilper Berg noch einmal herausragend, seine Qualität als besonderes Habitat zeigt sich am Vorkommen von Wildkatze und aller Spechtarten Hagens sowie dem Nachweis des seltenen Sperlingskauzes. Zudem befand sich hier das letzte Brutvorkommen des Haselhuhns in NRW und BRD.

Optische und akustische Störungen durch Bau und Betrieb reichen weit über den Anlagenstandort hinein und beeinträchtigen und verringern den Lebensraum besonders geschützter Arten.

Lebensraumverlust ist eine der Hauptursachen für Bestandsrückgänge von Tier- und Pflanzenarten und mindert die Artenvielfalt über den Bereich der direkten Verlustursachen von Individuen hinaus. ...

2023-10-12 - Rechtsstreit um Windenergieanlagen am Stoppelberg in Hagen einvernehmlich beendet

Gemeinsame Pressemitteilung von NABU NRW und SL NaturEnergie

12. Oktober 2023 - Auf einen Antrag der SL Windenergie GmbH (Gladbeck) hin erteilte die Stadt Hagen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen am

Stoppelberg in Hagen. Die sich dagegen richtenden Klagen des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband NRW e.V. (NABU NRW), konnten nun durch den Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs

beendet werden.

Der Rechtsstreit konnte einvernehmlich beigelegt werden, nachdem es den Parteien gelungen war, sich im Rahmen sowohl intensiver als auch respektvoller Verhandlungen auf Maßnahmen zum Schutz des

kollisionsgefährdeten Rotmilans zu verständigen. Das Maßnahmenpaket besteht aus zwei Komponenten und bietet durchaus das Potential auch in anderen Konfliktfällen als Grundlage zu

dienen.

Da sich zwei Windenergieanlagen im Nahbereich unter 500m zum Brutplatz befinden, werden diese in Brutzeiträumen mit besonders hoher Flugaktivität zeitweise abgeschaltet wobei sowohl die Tageszeit

als auch die Witterung Berücksichtigung finden werden. Durch diese recht neue Herangehensweise wird der Ertragsverlust der Windenergieanlagen deutlich reduziert und stellt für den Betreiber eine

hinnehmbare Belastung dar.

Die zweite Maßnahme stellt sicher, dass attraktive Nahrungsflächen für den Greifvogel während der gesamten Laufzeit der Windenergieanlagen in direkter Nähe zur Verfügung stehen, die zugleich auch

zahlreichen anderen Tierarten einen geeigneten Lebensraum bieten werden.

Angesichts des hierdurch erzielten Ausgleichs zwischen dem Interesse an einer regenerativen Energieerzeugung durch Windkraft und den Belangen des Biodiversitäts- und Artenschutzes bestand für den

NABU NRW keine Veranlassung mehr, die gerichtlichen Verfahren streitig fortzuführen.

Der von den Parteien beschrittene Weg ist beispielhaft und verdeutlicht anschaulich, dass bei allseits gutem Willen Lösungen gefunden werden können, die sowohl den forcierten Ausbau der

Windenergie ermöglichen, wie auch die Biodiversität der Natur verbessern.

(Quelle NABU NRW: https://nrw.nabu.de/news/2023/34040.html)

Für Rückfragen:

Dr. Heide Naderer, Vorsitzende NABU NRW, Tel. 0211-15 92 51-41,

Klaus Schulze Langenhorst, Geschäftsführer SL NaturEnergie, Tel. 02043/2065-0

2023-04-18 - Hagener Mehlschwalben in Gefahr!

Bericht von Andreas Welzel und Jens Plümpe

Auch in Hagen sind die Mehlschwalben auf einem Tiefpunkt ihres Brutbestandes angelangt, der Absturz der Bestandszahlen ist bisher nicht beendet. Auch wenn nicht alle Brutplätze bekannt sein dürften, ist dennoch zu befürchten, dass aktuell weniger als 200 Paare im gesamten Stadtgebiet brüten.

Dies ist etwa die Zahl der Nester, die Mitte der 60er Jahre allein an einer ca. 300m langen Häuserfront in Hohenlimburg-Elsey gezählt werden konnte. Derart große Kolonien findet man heute in ganz Hagen nicht mehr, Kleinkolonien mit mehr als zehn Nestern sind schon die Ausnahme. Bei der dreijährigen Brutvogeluntersuchung zur Veröffentlichung zum Brutvogelbestand in Hagen schätzen die Vogelkundler des NABU, B.U.N.D. und Vogelschutzbund den Bestand bereits Ende der 90er Jahre auf nur noch auf 250 Brutpaare. Insgesamt geht der NABU-Hagen heute von einem Rückgang von 90% des ursprünglichen Bestandes vor 60 Jahren aus, der negative Trend scheint sich fortzusetzen.

Damit ist Hagen aber nicht allein: der Brutbestand in NRW wurde noch 2016 als „häufig bis mäßig häufig“ eingestuft, doch der Langzeittrend verzeichnet einen „mäßig bis starken“ Rückgang in den letzten 25 Jahren, der Kurzzeittrend gar eine „sehr starke Abnahme“ von mehr als 50%. Deshalb ist die Mehlschwalbe auf der Liste bedrohter Vogelarten angekommen („Rote Liste“) und wurde in Nordrhein-Westfalen als „gefährdet“ eingestuft.

Für den Niedergang der Mehlschwalben gibt es nicht nur einen Grund. Da ist die Versiegelung der Landschaft zu nennen: keine Straße und kein Weg mehr ohne Asphaltierung, kaum noch gibt es Pfützen auf offenen Wegen, wo notwendiges Baumaterial für die Nester beschafft werden kann. Neben einer ständig ungünstigeren Art und Weise der Ausübung von Landwirtschaft mit einhergehendem Insektenmangel spielt bei der Mehlschwalbe auch die Art des modernen Gebäudebaus mit einer rapiden Verschlechterung der Nistplatzsituation eine Rolle. Dazu kommt – wie der NABU in seinem Online-Artenportrait „Mehlschwalbe“ ausdrücklich festhält – zusätzlich auch noch die bewusste Zerstörung der Nester durch Eigentümer oder Bewohner von Häusern hinzu. Dies geschieht auch in Hagen: Anwohner berichteten, dass in Eilpe bei Dachrenovierungsarbeiten die Mehlschwalbennestlinge auf die Straße stürzten, andernorts wurden Nester während der Brutzeit mit Dachlatten abgeschlagen.

Die Folge dieser Belastungen ist eine zu niedrige Reproduktionsrate, d. h. „unterm Strich“ sterben mehr Mehlschwalben als in der Brutzeit aufgezogen werden können. Auf Dauer führt dies zum Aussterben einer Vogelart. Deshalb ist es mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern der gesamten EU strafrechtlich verboten, Schwalbennester oder -gelege zu beschädigen oder zu zerstören. In Nordrhein-Westfalen beträgt das Bußgeld für eine solche Tat bis zu 10.000 €.

Früher galten Schwalben bei uns als Glücksbringer, dies ist heute noch in Japan so: dort wo Schwalben brüten, bleibt das Haus vor Unheil bewahrt. Die Zerstörung von Nestern hat wohl seinen Grund in einer veränderten, zweifelhaften Sauberkeitsvorstellung von Außenfassaden. In der letzten Woche der Brutzeit geben die Jungvögel ihren Kot nach außen ab, so dass bei ungünstigem Wind die Wand beschmutzt werden kann, doch die Verschmutzung hält sich in Grenzen und wird an schwalbenfreundlichen Häusern mit „Schwalbenbrettchen“ vermieden, die so unter die Nester montiert werden, dass noch ein freier Anflug zur Fütterung möglich ist. Es ist erschreckend, dass der Erhalt der Mehlschwalbe inzwischen von Naturschutzmaßnahmen wie diesen abhängig ist, doch ist der Schutz der Nester – insbesondere der natürlichen Nester – von enormer Bedeutung.

Was kann jeder zum Schutz der Mehlschwalben tun?

- helfen, den Restbestand zu schützen, damit sich der Brutbestand erholen kann, hier zählt jede erfolgreiche Brut

- die Nachbarn davon überzeugen, Nester zu erhalten und über die Bedeutung der Schwalben für den Naturhaushalt informieren, aber auch über deren strengen Schutz sowohl in der BRD als auch im EU-Recht (Strafbarkeit der Vernichtung von Nestern)

Wahrscheinlich sind dem NABU-Hagen nicht alle Neststandorte des Stadtgebietes bekannt, was aber notwendig wäre, um die Entwicklung der Hagener Mehlschwalben gut einschätzen zu können. Deshalb möchten wir möglichst alle aktuellen Brutplätze des Stadtgebietes erfassen und bitten um Hinweise zu Niststandorten.

Informieren Sie uns bitte über folgende Umstände gefundener Mehlschwalbennester in 2023:

1 Datum, Straße, Hausnummer

2 Anzahl aller Nester (auch alte, beschädigte oder Spuren alter Nester)

3 Anzahl der Nester, aus denen Mehlschwalben herausschauen, aus- oder einfliegen

Mehlschwalbennester melden kann man online hier oder per Post: NABU-Hagen, Haus Busch 2, 58099 Hagen.